26 апреля 1986 года произошла самая масштабная и страшная техногенная катастрофа в истории ядерной энергетики — взорвался один из реакторов Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Более миллиона человек из всего Советского Союза бросились ликвидировать последствия взрыва, а радиоактивное облако достигло даже арктических льдов. История Чернобыля – это не только драматические события первых дней. Это еще и тихая, бесконечная война с невидимым врагом – радиацией, которая продолжается и по сей день.

Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС

Сразу два мощных взрыва на атомной электростанции под Чернобылем произошли в ночь на 26 апреля 1986 года. В это время четвертый энергоблок АЭС должен был быть остановлен для планово-предупредительного ремонта. Обычно именно во время остановок на станции проводили испытания оборудования — как регламентные, так и нестандартные. 26 апреля было запланировано испытание режима выбега ротора турбогенератора, что позволило бы обеспечить энергией насосы на АЭС в случае обесточивания. Такое испытание здесь проводилось уже в четвертый раз. Из-за взрыва полностью разрушился реактор на четвертом энергоблоке. Пострадали прилегающие помещения, начался сильный пожар. Активное горение продолжалось 10 дней: в окружающую среду попало огромное количество вредных радиоактивных веществ.

Радиоактивные вещества, которые попали в окружающую среду после аварии на ЧАЭС:

- Изотопы урана, плутония, йода-131. Их период полураспада, то есть время, за которое вещество теряет половину своей радиоактивности, составляет восемь дней.

- Изотопы цезия-134. Их период полураспада составляет 2 года.

- Изотопы стронция- 90. Чтобы они потеряли 50 процентов радиоактивности, требуется почти 29 лет.

- Изотопы цезия-137. Период полураспада занимает в 15 раз дольше, чем в случае с цезием-134 — 30 лет.

В результате аварии радиоактивное загрязнение распространилось на площади свыше 200 тысяч квадратных километров, из них 70 процентов — это территории Беларуси, России и Украины. Больше всего пострадали Гомельская область в Беларуси, Брянская область в РСФСР, Киевская и Житомирская области Украинской ССР.

Последствия могли быть страшнее: четвертый энергоблок АЭС был соединен с третьим, поэтому существовала опасность, что огонь распространится и на него. Но пожарным удалось не допустить этого.

Причины аварии на Чернобыльской АЭС

По официальным данным, главной причиной стали ошибки в действиях руководства и персонала атомной станции. К такому выводу пришла госкомиссия, расследовавшая ЧП. Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности при Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) позже подтвердил результаты расследования советских специалистов.

По мнению агентства, к случившемуся привели нарушения правил и регламентов по эксплуатации, а также ошибки персонала станции. Проводя эксперимент, сотрудники ЧАЭС пытались добиться результатов любой ценой, несмотря на нештатное состояние реактора. Кроме того, были выключены ряд исправных механизмов защиты, которые блокировали бы работу реактора еще до наступления опасного состояния.

При этом считается, что аварийная ситуация произошла в результате разрыва труб системы охлаждения из-за быстрого испарения воды. Это позволило жидкости вступить в реакцию с цирконием, который был в тепловыделяющих элементах, что стало причиной появления большого количества водорода. Именно он и взорвался.

Последствия катастрофы

После взрывов и возгорания сигнал об аварии быстро поступил пожарным и спасателям. Однако в первые часы не было ясно, уцелел ли сам реактор. Никто еще не осознавал масштабов трагедии, поэтому к месту ЧП отправили обычных пожарных. Именно они вместе с некоторыми сотрудниками ЧАЭС получили максимальные дозы радиации, в том числе несовместимые с жизнью.

В 1 час 30 минут в бой с огнем вступили подразделения пожарной охраны из города Припять. Это были молодые ребята Виктор Кибенок, Владимир Правик, Василий Игнатенко, Владимир Тишура, Николай Титенок, Николай Ващук. Майор Леонид Телятников, начальник части, был в отпуске. Узнав о беде, он через 20 минут занял свое место на передовой.

В результате аварии погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, участвовавших в тушении пожара и разборе завалов, получили высокие дозы радиации. У нескольких сотен человек, включая сотрудников ЧАЭС, ликвидаторов и местных жителей, диагностировали лучевую болезнь, лейкемию и другие виды онкологических заболеваний, которые могут быть связаны с последствиями облучения.

Острое лучевое поражение сразу после аварии на ЧАЭС подозревали у 499 человек, которые были в зоне аварии, в том числе у ликвидаторов и пожарных. Подтвердили диагноз только у 134 человек, при этом спасти не удалось 28 пострадавших. Остальных 106 пациентов вскоре выписали, 11 из них скончались по разнообразным причинам в следующие 12 лет. Среди простого населения «зоны поражения» ни острой, ни хронической лучевой болезни ни у кого не выявили.

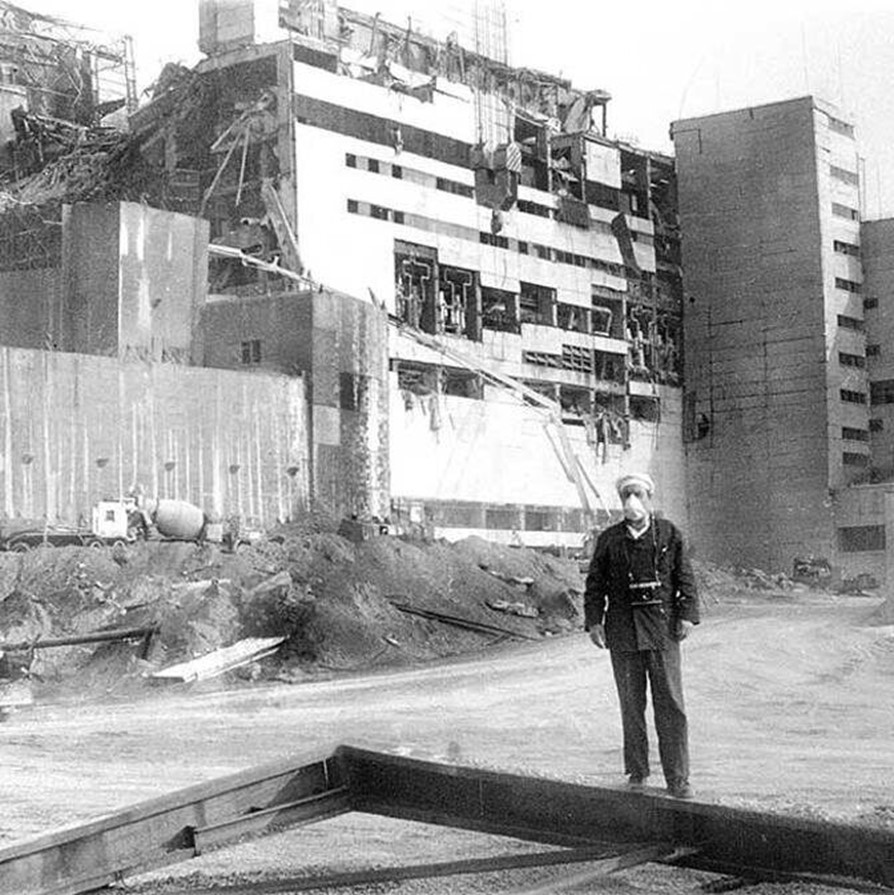

Ликвидация последствий аварии

Один из ученых, входивших в правительственную комиссию по ликвидации аварии, химик-неорганик Валерий Легасов, разработал состав смеси, которую с первого дня начали сбрасывать на реактор с помощью вертолетов. Она помогла остановить нагревание на месте аварии и распространение радиации, однако пилоты, управлявшие вертолетами, получили очень большую дозу радиации.

Ликвидаторы аварии опасались, что радиационное загрязнение попадет в грунтовые воды и Днепр. Поэтому вокруг АЭС соорудили огромную стену, которая уходит глубоко в землю — местами на 30 метров.

В первое время ученые опасались, что разрушенный реактор под давлением высоких температур и химической смеси для тушения пожара будет проседать, прожигая грунт. Тогда под ним построили так называемую «подушку-холодильник» — монолитный железобетонный блок размером 30 на 30 метров. Внутри монолита разместили трубы для охлаждения пространства под реактором.

Несмотря на то что пожар на ЧАЭС потушили за 10 дней, выброс ионизирующих частиц из взорвавшегося реактора продолжался. На месте аварии требовалось построить постоянную конструкцию, которая защищала бы окружающую среду от опасного излучения. Таким решением стало строительство купола над четвертым блоком: с одной стороны, он блокировал выброс радиоактивных частиц, а с другой стороны, позволял создать системы контроля поведения активной массы реактора.

Вокруг четвертого энергоблока соорудили саркофаг, строительство которого завершилось в конце 1986 года. Укрытие было рассчитано до 2006 года, в 2004-2008 годах его укрепили, продлив срок службы до 2018-го.

В 2019 году соорудили новое защитное арочное устройство. Оно закрыло и старый саркофаг, и территорию около него. Защитный купол представляет собой металлический конфайнмент, надежно защищающий окружающую среду от вредных веществ, а также изолирующий разрушенный реактор от осадков.

Прошли десятилетия, но Чернобыль продолжает напоминать нам о важности безопасности и ответственности за свои действия. Мы учимся на ошибках прошлого, чтобы строить более безопасное будущее. И хотя зона отчуждения вокруг ЧАЭС по-прежнему закрыта для свободного посещения, она превратилась в уникальный природный заповедник, где природа восстанавливается после разрушительного воздействия человека.

Вспомнив о Чернобыле, следует подумать о том, как важно ценить жизнь и беречь планету, нести ответственность за то, каким будет наш общий дом завтра, учиться, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись.

.png)